葛の特性と歴史・文化

古くは中国の薬草書に、また、日本では8世紀頃、すでに「黒葛」として風土記に記されていることがわかっていて、当時から葛の認識があったことは確かなようです。いろいろな資料を頼りに、葛の特性と歴史・文化を紐解いてみました。

「葛」の性質

「クズ」の和名は「クズカズラ」。昔の大和の國吉野郷国栖(くず)という地名に由来すると言われています。マメ科のツル植物で、日当たりのよい山野に育ち、初秋に赤紫色の花をつけます。温帯地方に広く分布し、晩夏から秋にかけて10メートル近くツルが伸び、大型の三枚葉が辺り一面を覆い尽くすほど生命力が強く、また、旺盛な繁殖力を持つ植物です。

晩秋、落ち葉が積もる頃、根のなかにはたっぷりと葛デンプンを蓄え、また、イソフラボノイドやダイゼンなどの成分が含まれていることもわかっています。

「葛」の利用

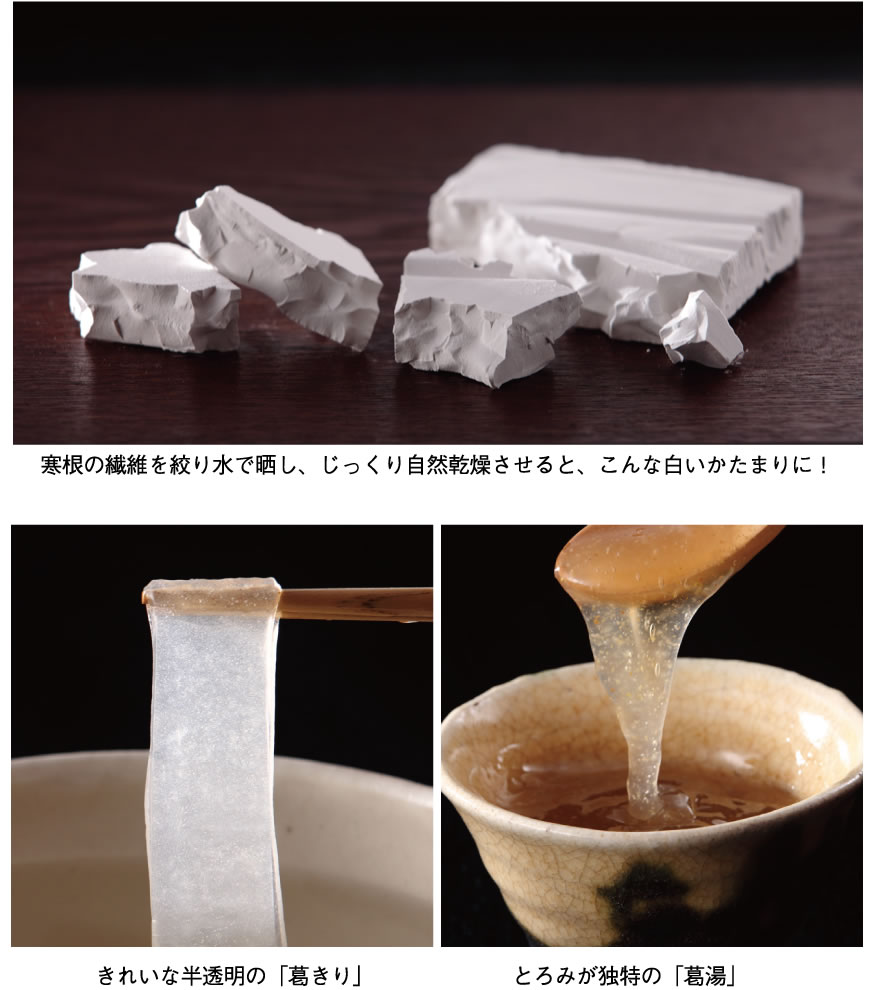

本葛(本くず粉)は、30年ほど育った根を砕き、繊維を何度も水に晒して葛デンプンだけを抽出して乾燥させたものです。昔から、葛もち、葛きり、葛湯など独特の味わい方があり、とろみをつける食材として和食に、また、フレンチやイタリアンなど洋食にも幅広く利用されています。そのほか、最近では介護食、離乳食、健康食として注目されています。

また、茎の繊維で葛布を織り、葉は家畜の飼料に、若葉は食用や葛葉茶にし、花を酒に入れると悪酔いしないという話もあり、昔から暮らしの中で利用、活用されてきた身近な植物であることがわかります。

「葛」と薬効

西日本食文化研究会を主宰する和仁皓明先生の研究によれば、葛は紀元前1世紀頃の中国の薬物書にすでに紹介され、葛を食材として用いた記録は平安時代に「黒葛」という記述が見られるとのこと。“黒い”というのは、おそらく未精製の葛デンプンで、当時は、それをそのまま湯に溶いて飲んでおり、その習慣がある村は長寿だったという話が残っているそうです。ただ、中国の古い書物には薬用利用としての葛はたくさん出てきますが、葛デンプンの作り方や料理は出てこないのが不思議だと語っています。

鎌倉時代に入ると、書物に葛料理の記述が登場しますが、世界的にはほとんどが薬用としての利用しか見当たらないとのこと。その理由として考えられるのは、食用デンプンにするためには長い時間をかけてきれいになるまで精製するというていねいさが必要で、それは日本人の得意とするところであり、なおかつ、300年続いた平和な江戸時代という社会の環境があったからこそ良質の葛粉ができたのだろうと推察しています。

現在では、漢方薬の「葛根湯」は、文字通り「葛根(かっこん)」が処方されていることはよく知られています。イソフラボンなどの成分があることから、いろいろな漢方薬にも使われているようです。

→詳しくは「髙木久助対談集 和仁皓明先生」をお読みください。

「葛」と万葉集

万葉集には葛を取り上げた歌が多く残されています。なかでも、山上憶良が秋の野に咲く花、七種を詠んだ

『萩の花、尾花(をばな)、葛花(くずはな)、なでしこの花、をみなえし、また藤袴(ふぢはかま)、朝顔の花』

この歌は、「秋の七草」として今に伝わっています。現在の奈良県春日大社の参道には、この歌の歌碑が建っています。

「葛」と食の文献 「久助葛」の登場 天保年間、『菓子話船橋(かしは ふなばし)』(1840)という現在の東京亀戸の船橋屋さんが当時発行した今で言えば商品カタログのような本の中に「久助葛」を使っていたという記述があるそうです。その蒸し羊羹の項には「極上久助葛」を使ったと記されていて、それがどのようなものかは残念ながらわかっていません。

平安時代、日本で最初の百科事典と言われている『倭名類聚抄』』(931~938)に葛の記述が見られることから、当時から葛に対する認識が明確にあったと推察されます。

鎌倉・室町時代は、朝廷・貴族に代わって武士が台頭した時代。戦に明け暮れ、文献や記録そのものが消失したり破棄されたりして、あまり残っていないようです。

次に葛の記述が出てくるのは、江戸時代の初期。料理専門書としては日本最古の書物と言われる『料理物語』(1642)のなかに、葛粉を使った料理が紹介されています。その中の「水繊(すいせん)」という料理は、「葛粉をねり、砂糖を入れて湯煮し、冷やして短冊形に切り、黄白二色をまじえて水仙の花に似せた菓子」という美的で繊細な料理であったことがわかります。

江戸中期、近松門左衛門らが活躍し浄瑠璃や歌舞伎が盛んになる時代、商人の台所を預かる料理人が使ったとされる『古今名物御前菓子秘伝抄』(1718)というお菓子づくりの本が出版されています。そこでは、「葛餅、羊羹は吉野葛を使え」と書かれているとか。続く『古今名物御前菓子図式』(1761)においては、廣久葛本舗の初代久助が葛づくりを学んだとされる「保田葛」が登場しますが、ここでも料理名には「保田」ではなく「吉」をつけて、「吉野まんじゅう」などとなっているそうです。当時「吉野葛」は宮中に献上するブランドとして認識されていたため、そのようになったのではないかと言われています。

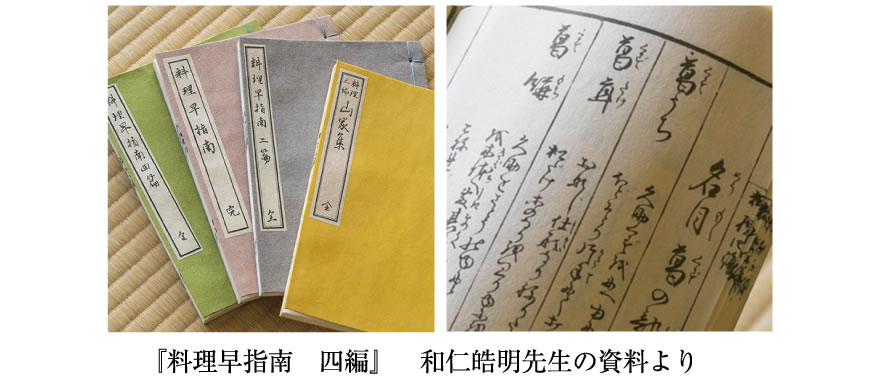

文政2(1819)年に、廣田屋(現在の廣久葛本舗)が創業します。その3年後、昔からの名目料理を収載した『料理早指南 四編』(1822)が、江戸の高名な出版社から出ました。そこに初めて「久助葛」が登場します。「あん加減の事」という説明では、「上あん~久助という葛を 水たくさん入れてつけおき だしにたまり入れ かげんして煮立て 葛の上水をながしすて よくときてきぬごしにして入れ そろそろねり・・・」、また「名目 葛の部」では「葛うち~久助葛を煮え湯にてこね、手の平へよきほどに取り、片手にて打ち平めて湯煮する也」など、この頃すでに「久助葛」は江戸市中ではかなり名が知られており、菓子職人の間で葛のことを「久助」と呼んでいたという話にも説得力があるような気がします。

その20年後、万年元年(1860)年、幕府の使節団として、勝海舟や福沢諭吉、ジョン万次郎らが咸臨丸で太平洋を横断しアメリカに渡ったことは有名な話です。そのとき持参した食料の中に「久助葛粉 4升」という記述があったことが、浜田義一郎著・『江戸たべもの歳時記』(中公文庫刊)のなかで明らかにされています。他の食材は、味噌、醤油、椎茸・・・など、全て原材料名で書かれている中で、葛だけは「久助葛粉」と記されており、ここでも「久助」が「葛」の代名詞だったことを裏付けていると言っても過言ではないでしょう。